檔案的價值是客觀存在的,但人們對客觀事物的認識能力是有限的,難免帶有主觀性和片面性。正如美國檔案學者博列斯和朱莉亞·楊所說,檔案價值的鑒定,是一種黑箱的探索,永遠不可能完全達到檔案的真實價值。為了使人們的主觀認識活動最大限度地符合實際,保證鑒定工作的質量,必須建立明確的檔案價值鑒定的標準。按照這一標準認識和評價檔案的價值,可提高檔案鑒定結論的客觀性、可靠性和準確性。

(一)職能標準

職能標準是指按立檔單位所在社會系統的地位和重要程度來決定其檔案的價值。最高級別的機關、首腦機關、核心部門與一般機關、服務后勤部門形成的文件材料,其價值應有所不同。一般情況下,行政級別越高,其形成的檔案越重要。在確定檔案的保管期限時,對于不同行政級別的機關,永久檔案所占比例應有所不同。另一方面,關檔案部門應盡可能保存對其職能起到憑證、評價作用的文件材料,以及能夠證明單位的存在、發展和歷史作用的文件材料,也就是反映本機關主要職能及基本歷史面貌的文件材料。

(二)來源標準

來源標準是要突出檔案形成者在檔案鑒定中的地位,即“以我為主”的標準。檔案的形成者在社會上以及機關內部的地位、作用影響甚至決定檔案的價值。檔案的價值應體現出其產生和發出的地方,要充分重視檔案形成者的重要地位。本機關形成的文件材料應當是保存的重點。在鑒定文件材料的價值時,重點要看它是本機關產生的,還是外機關產生的,而不能簡單地認為上級的就比本級的重要。

(三)內容標準

檔案內容是決定檔案價值最重要、最本質的因素。內容標準是指強調檔案內容的重要性、獨一性和時效性。檔案是對既有事實的記載,而這些事實本身的重要程度直接影響著檔案的價值。在分析檔案的內容時,主要是看它內容的重要程度,是方針政策性的、重大事件的,還是一般行政事務的;是主要職能的,還是非主要職能的;是反映全面和全局工作的,還是反映局部工作的;是有針對性的,還是普發性的;是有效時間內的,還是失去時效的;是典型的,還是一般的。同時還應注意基礎數據、典型材料、原始數據、專題材料的價值。

(四)形式特征標準

形式特征標準是指文件的名稱、文本、外形特征等。

(1)文件的名稱不同,作用不同,價值也就不同。“法”、“令”、“決定”、“指示”、“紀要”、“條例”等都是反映方針政策、重大事件和主要職能的,具有權威性,價值較高;而一般的“通知”、“函”等處理日常事務性工作的,價值較低。但不能將文種作為判定價值的主要依據,還需結合文件內容加以評價。

(2)文本是指文件的正本、定稿、修改稿、草稿等。不同稿本的文件,在行政效能、憑證作用等方面是有區別的,因而其保存價值就不同。正本具有標準的格式,有機關的印章和負責人的簽署,可靠性高,價值就較大。草稿、修改稿都是未定稿,因此一般情況下都沒必要保存。

(3)外形特征也包括載體形式,一般是指在工作活動中產生的非文本文件。由于這些材料不具備文件的特征和效力,往往得不到應有的重視。特別是重要的照片、音像材料、領導人題詞以及獎狀、證書之類,都生動地記錄了真實的歷史,對文件起到了重要的輔助說明作用,同樣屬于檔案范疇,應得到足夠的重視。

(4)社會需求標準

社會對檔案的需求具有客觀性,是由社會的政治、經濟、文化活動所決定的。它包括社會需求方向、社會需求面和社會需求時間等方面。社會需求方向指利用者需要哪些內容、哪些類型檔案的趨向性。社會需求面指需要利用某些檔案的人或機關的廣泛性。不同歷史時期、不同層次、不同目的的利用者所需檔案存在很大差別,因此要站在社會總需求的高度,把握公民個人、機關及社會各方面的各種需求。在決定檔案的取舍和確定保管期限時,要避免片面地以個別需要為鑒定依據,而要考察每份文件的社會意義。

(5)相對價值標準

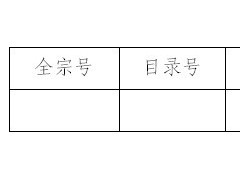

相對價值標準是指被鑒定的檔案與其他檔案之間相比較而存在的價值。在鑒定檔案價值時。既要考慮文件本身的固有價值,也要考慮該文件與其他文件之間的相互關系,還要考慮全宗檔案的豐富、完整、覆蓋面全和避免重復等要求。依據對全宗檔案的完整程度、檔案內容的可替代程度、各全宗之間檔案的重復程度的分析,判斷檔案的相對價值,確定檔案的實際保管期限。

對機關某件檔案價值的判定,往往需從不同的鑒定標準,多方位來審視這件檔案本身,單一的鑒定標準往往無法判斷檔案的真正價值。